桂枝人參湯

(傷寒論-170) 太陽病.外證未除而數下之.遂協熱而利.利下不止.心下痞硬.表裡不解者.桂枝人參湯主之.

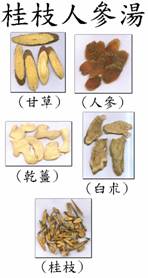

(桂枝人參湯方)

桂枝

右五味.以水

註解:<外證>即<表證>也,指的是感染疾病時,身體有惡寒,發熱,頭痛,骨節酸痛等,可以看的到,摸的到的證狀,前賢謂此證狀,為<八綱>辨證中的<表證>也.想當然爾,既有<表證>,就有<裡證>,<裡證>指的是肉眼看不到的五藏六腑的疾病,例如文中之<心下痞硬或利下不止>,皆是<裡證>也.前賢認為,若有<表證>與<裡證>,其治法就有先後順序之分且自然而然的認為,要先治<表證>,再治<裡證>,若是違反這個治療法則,就會有許多不良的副作用產生.前賢在治法上,又編造了<汗,吐,下>三法,<汗法>用來治<表證>,<吐法>與<下法>,用來治<裡證>,若用<下法>來治<表證>,前賢亦認為,違背了治療法則,不僅治不了病,反而將令病情更為嚴重也.

<遂協熱而利>乃因<外證未除而數下之>,故前賢認為用<下法>來治療發熱的<表證>的後遺症,故造成了<發熱>且<下利>的證狀,不止如此,更造成了<利下不止,心下痞硬>的證狀.臨床上,急性胃腸炎會有腹中痛即<心下痞硬>也,亦會有劇烈的腹瀉且伴隨著發燒的證狀.並非就是用<下法>(如用大,小承氣湯,調胃承氣湯,大陷胸圓,湯.)就會導致發燒且下利不止,而是疾病的巔峰期自然會有發燒,利下不止的證狀也,不全然是數度用下法所致也,反而若用<調胃承氣湯>,本文所描述的證狀,即可迎刃而解。

有發熱的<表證>與利下不止的<裡證>,故曰:<表裡不解>也.前賢想當然爾,用<桂枝>發汗來治發熱的<表證>,用人參湯(即理中圓)來治療利下不止的<裡證>,此種想法與治法,似乎是天衣無縫,面面俱到,臨床上卻是飲鴆止渴也.

方名為<桂枝人參湯>,易令人誤認為是<桂枝湯>加<人參>,事實上,剛好相反,反而方名若改為<人參湯加桂枝>或<人參加桂枝湯>,更容易令人懂而不致於迷惑也.為何會有如此說法呢?在<<金匱要略九-8>>其條文清楚的記載曰:<胸痺,心中痞氣,氣結在胸,胸滿,脅下逆搶心,枳實薤白桂枝湯主之,人參湯亦主之>.其<人參湯方>的組成為:<人參,甘草,乾薑,白朮,各

<人參湯>的方名在<<金匱要略>>一書,仍名為<人參湯>,但在<<傷寒論>>的方名,卻走了樣,變成了<理中圓>,還好有<桂枝人參湯方>,保留了<人參湯>的原形.<人參湯>的方名,是直接以其方中的組成藥味<人參>,直接命名為<人參湯>,而<理中圓>應是後來的註解者,以其功用而做為命名之依據,故有<理中>之謂也.<<傷寒雜病論>>中,諸如<小建中湯>,<大建中湯>,<調胃承氣湯>等,皆以其功用作為直命名的依據,此舉雖立意良善,卻誤導後世,以方治病而違背了<<傷寒雜病論>>的本意,甚麼病用甚麼藥治,而不是甚麼病用甚麼方治.

但真的名為<理中圓>,就真的能理中,來治療急性胃腸炎的上吐下泄,或是適得其反,反讓病情陷於水深火熱之中呢?在<<傷寒論-166>>亦清楚的記載曰:<傷寒,服湯藥,下利不止,心下痞硬,服瀉心湯已,復以他藥下之,利不止,醫以理中與之,利愈甚,理中者,理中焦,此利在下焦,赤石脂餘禹糧湯主之,復不止者,當利其小便>.前賢在此條文說出了很寶貴的事實驗證,其曰:<醫以理中與之,利愈甚>.此說,確是臨床之事實也.因為<理中圓方>中之<乾薑,白朮>,富含致發炎物質,將使急性胃腸炎的證狀更加嚴重,故曰:<醫以理中與之,利愈甚也>.故知<人參湯>其方中的<人參>用至